痤疮,俗称“青春痘”,是发生于毛囊皮脂腺的慢性炎症性皮肤病。本病多发于青少年人群,好发于面颊、前额、胸部等皮脂旺盛的部位。

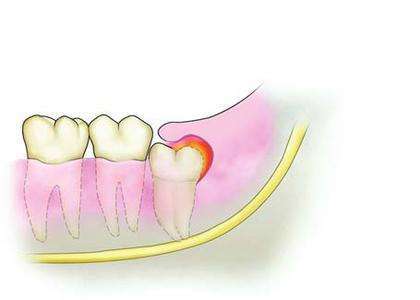

西医学认为,该病是青春期雄性激素增多致使皮肤中双氧睾丸酮增加,皮脂分泌旺盛,毛囊角化过度形成栓塞,而毛囊内痤疮杆菌繁殖产生多种酶,分解皮脂形成脂肪酸引起炎症反应。一般表现为粉刺、丘疹、脓疱,发作严重时可出现结节囊肿甚至瘢痕。不仅给患者带来局部的疼痛不适,而且给人以肮脏污浊的印象,常会使患者心理产生一定的恐惧感或自卑感。若早期处理不当,会形成永久瘢痕,给患者带来终生难以消除的遗憾。

痤疮,中医称之为“粉刺”、“面疮”、“酒刺”等。其病因为患者素体阳热偏盛,加上青春期生机旺盛,营血日渐偏热,血热外壅,气血郁滞,蕴阻肌肤而发;或因过食辛辣油腻之品,肺胃积热,循经上薰,血随热行,上壅于胸面。若病情日久不愈,气血郁滞,经脉失畅;或肺胃积热,久蕴不解,化湿生痰,痰瘀互结,致使粟疹日渐扩大,或局部出现结节,累累相连。治疗上宜清热解毒、消痈散结。

【临床应用】

胡氏观察病例:30例,男17例,女13例;年龄15~25岁,平均20岁;病程1~8年,平均4年;皮损分布以颜面为主,可累及前胸及后背。

治疗方法:五味消毒饮合黄连解毒汤加味,药用:地丁20g,天葵10g,金银花15g,蒲公英15g,菊花6g,黄连6g,黄芩12g,黄柏10g,栀子10g,皂角刺10g,赤芍10g。胃热加大黄6g,茵陈12g痰热瘀结加半夏10g,陈皮12g,夏枯草15,丹参15g水煎早晚分服,每日1剂,再将药渣加清水煮沸后熏洗患处,在用药的同时嘱患者及时清除面部油脂,确保毛囊皮脂腺通畅,少食辛辣厚味,多食水果蔬菜,保持大便通畅,心情愉快。

治疗结果:痊愈21例:囊肿消退,症状消失;显效9例:囊肿基本消退,症状明显减轻;无效0例:皮损无消退。总有效率100%痊愈病例中,1个疗程治愈17例,2个或2个以上疗程治愈4例。

按:五味消毒饮出自《医宗金鉴》,方中地丁、天葵解毒散结为主,金银花、蒲公英、野菊清热消痈为辅;黄连解毒汤系《外台秘要》方,用黄连泻心胃之火为君,黄芩为臣泻肺火,黄柏为佐泻肾火,栀子为使泻三焦,并导热下行,两方合用具有较强的清热解毒,泻火消痈,活血散结之功。正合痤疮病因病机,故治疗有效。

【病案举例】

夏某,女,22岁,1994年5月8日初诊患者颜面起粉刺、丘疹5年,加重2年,曾外用粉刺一扫光、面康净治疗,效果不佳。患者嗜食辛辣,口苦口臭,食欲旺盛,舌质红苔黄腻,脉滑数皮肤科检查:颜面油性脂溢,散见粉刺、丘疹、结节,兼有囊肿。西医诊断:寻常痤疮。中医辨证:湿热火毒,蕴蒸颜面。治宜清热化湿,消肿散结。方用黄连解毒汤加味,药用:茵陈、白花蛇舌草各30g,当归、赤芍、浙贝、天花粉、玄参各12g,黄连、黄芩、黄柏、栀子白芷各10g,水煎服,日1剂。服药7剂后丘疹消退,结节缩小,油腻已减。上方加枇杷叶15g,继服14剂,大部分皮损消退,偶有新发皮损,嘱用黄连上清丸、大黄?虫丸以善其后。

按:寻常座疮,中医称之谓“肺风粉刺”,多属肺经血热为患。

本例患者素嗜辛辣,面覆油垢,苔腻,脉滑,系脾胃湿热上蒸颜面,投以黄连解毒汤清热燥湿,加用当归、赤芍、浙贝、天花粉消肿散结,诸药配伍,正中病机,故获痊愈。