文章目录

气冲穴概述

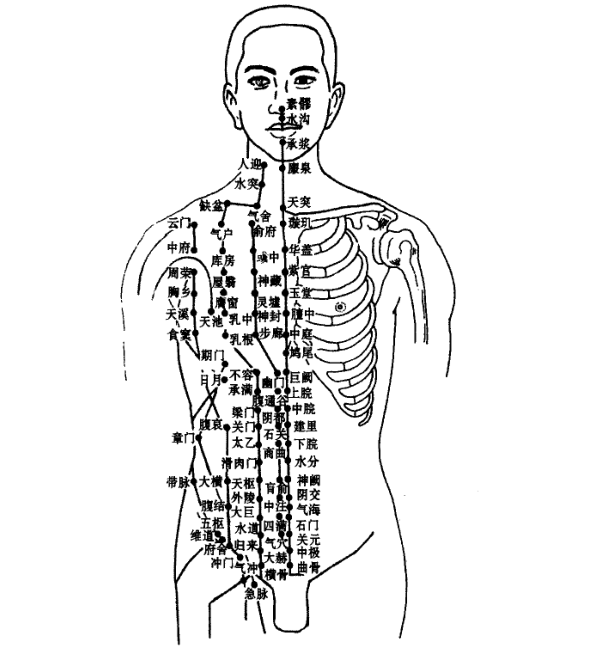

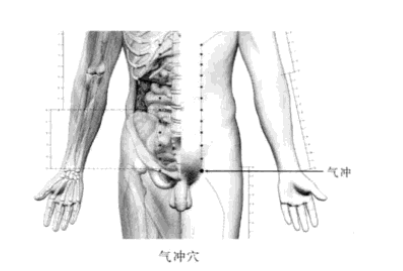

【定位】在腹股沟稍上方,当脐中下5寸,距前正中线2寸。

【归经、类别】属足阳明胃经。

【主治】少腹痛、疝气、腹股沟疼痛。

气冲穴针刺手法技巧

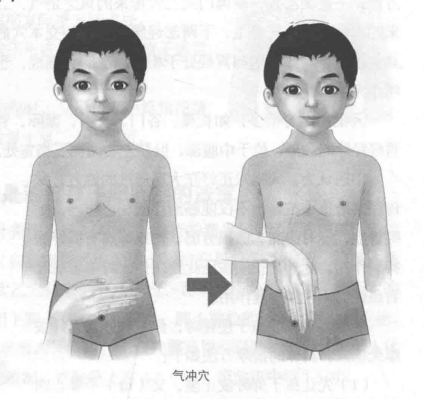

1.直刺进针0.5~1寸,得气后用提插结合捻转补泻,治疗少腹痛,可反复捻转,至疼痛缓解。

2.斜刺向外阴部进针1~1.5寸,针尖可直对病所,得气后用捻转补泻,间歇捻针,使针感向病所部位放散,治疗疝气、腹股沟疼痛。本穴针刺不宜过深。

【应用解剖】

1.进针层次皮肤→皮下组织→深筋膜→腹外斜肌腱膜→腹内斜肌腹股沟管及其内容物→腹横筋膜→腹膜外组织→壁腹膜。

2.穴区解剖

(1)皮肤:此区皮肤薄而柔软,有较大活动性。主要由骼腹下神经前皮支的分支支配。

(2)皮下组织:较厚,分为浅、深两层,肥胖者尤为明显。浅层称脂肪层,由大量脂肪组织构成,厚而疏松,肥胖者可厚达数厘米,其内有骼腹下神经的分支、腹壁浅动脉的分支、腹壁浅静脉的属支等分布。腹壁浅动、静脉的主干于本穴区内行经此层。深层称膜性层,较薄,含有较多弹性纤维,借深筋膜与腹白线较紧密地连接,其内有髂腹下神经的分支、腹壁浅动脉的分支、腹壁浅静脉的属支等分布。

(3)深筋膜:是一层较疏松的结缔组织薄膜,与深层的腹外斜肌腱膜连接疏松。

(4)腹外斜肌腱膜:由致密的腱组织构成,很薄但较结实。其深面有骼腹股沟神经本干行经。

(5)腹内斜肌:穴区为腹内斜肌下部起始部肌纤维,较薄。其内有骼腹股沟神经的肌支、旋髂深动脉的分支和旋骼深静脉的属支分布。

(6)腹股沟管及其内容物:此穴区正当腹股沟管外1/3部,其内在男性有精索、在女性有子宫圆韧带通过。

(7)腹横筋膜:由致密结缔组织构成,较薄但较结实。

本穴区正当腹横筋膜所形成的腹股沟管深环的内侧。

(8)腹膜外组织:由疏松结缔组织构成,此穴区内脂肪含量较丰富。其内有腹壁下动、静脉的主干行经。

(9)壁腹膜:为由间皮和疏松结缔组织构成的一层很薄的浆膜。主要由髂腹下神经支配。

气冲穴针刺注意事项

(1)《中华人民共和国国家标准·经穴部位》规定气冲穴的定位是:在腹股沟稍上方,当脐中下5寸,距前正中线2寸。若以脐中为定位标志取气冲穴,因寸数较多,很难准确定位。在脐中下5寸,前正中线上,恰好有曲骨穴,而曲骨穴的定位是以骨性体表标志为依据的,可以准确定位。因此,在定位气冲穴时,以曲骨穴为定位标志要比以脐中为定位标志准确且容易,即曲骨穴旁开2寸。

(2)直刺气冲穴时,要避免刺及腹壁浅动、静脉和腹壁下动、静脉。此两对血管的体表投影基本一致,均为腹股沟韧带中点至脐的连线。因此,应在上述两组血管体表投影线内侧的穴区内进针,切勿在线上进针。

(3)因为气冲穴区的腹腔内有较粗大的血管、神经(如骼外动脉、骼外静脉、股神经),故直刺本穴时,不宜过深,要避免刺入腹腔内损伤血管、神经。针刺气冲穴时,应根据患者的腹壁厚度,严格掌握进针深度。根据气冲穴区的解剖结构,针刺时有两个部位的阻力较大:一是皮肤,二是腹外斜肌腱膜。因此,针刺气冲穴时,若通过了第二个阻力明显的部位即腹外斜肌腱膜之后,不要再深刺。

(4)要避免刺及精索。针刺气冲穴,要紧靠腹股沟韧带向后直刺,不宜远离腹股沟韧带刺入或向上方刺入。

(5)向外阴部斜刺时,应与腹股沟韧带保持平行或略偏向下进针。